1. Minecraftクラスの運営方法

Minecraftは世界中の教育現場で注目されており、工夫一つで様々なことが学べます。Supportiaは、学校現場において現役で活躍する現職のプロフェッショナル達が中心となり運営しており、Minecraftを様々な方法で活用して、こども達の非認知スキルの向上をサポートしております。

Minecraftの魅力や実際の教育現場での活用記事をご用意しましたので、気になる方は以下のリンクへどうぞ。

2. Minecraftクラスの実施日程

通常週2回(1回60分間)。有志の現職教員による運営のため、曜日や時間についてはコミュニケーションツールで、事前にスケジュールを共有する形式で進めています。

体験会も実施しておりますので、お気軽にお申し込みください。

3. 募集要項

(1)15歳までであれば誰でも参加可能

保護者サポート付きで参加している4歳の生徒さんもいますので、Minecraft Java版がご利用できる環境があれば、Minecraftが未経験であるお子さまやパソコン操作に不慣れなお子さまでも参加可能です。その場合、操作に慣れるまではできる限り保護者の方がサポートしていただくことをお勧めいたします。

(2)授業内容は柔軟かつ自由

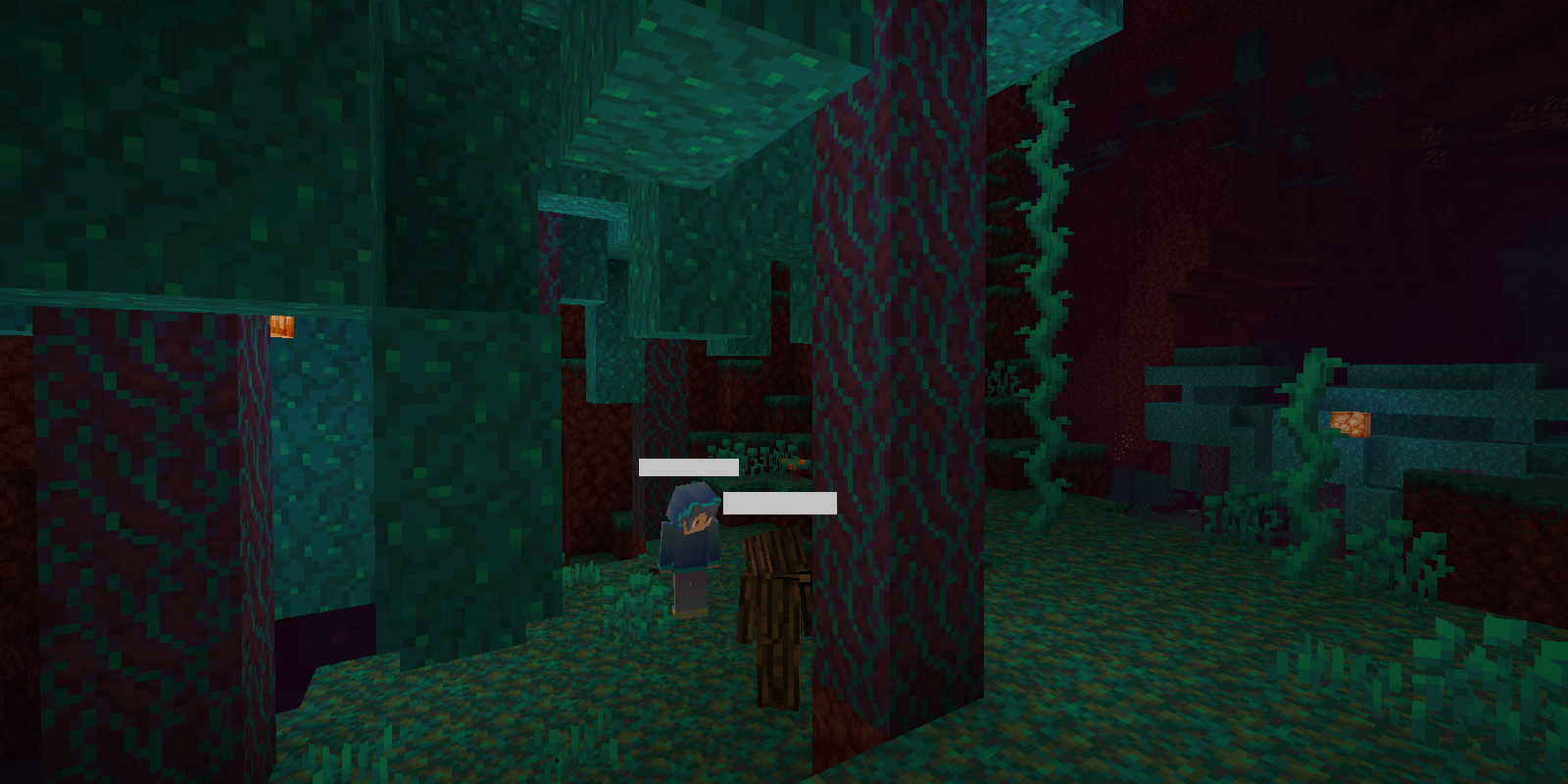

Minecraftクラスでは、Supportia専用ワールドで様々なイベント会場が設けられているため、個人では味わえないような遊び方を体験できるほか、授業内容も生徒たちが自由にアイデアや希望を提案し、先生がその場で授業を組み立てていくため、非常に自由度が高い内容となっています。

また幅広い年齢層が参加されるので、児童・生徒たちにとっては異なる年齢層の考え方や意見にも触れることができ、普段の生活では体験できない様々な経験を積むことができます。

4. Supportiaで学ぶ価値

【プロの教師】

Supportiaには、現場経験が豊富な教師が授業展開を見守ります。必要な場面を見極め、参加者同士のコミュニケーションを促していきます。また、協働の場面では意見の対立や相違の部分は出てきて当然というスタンスで、それらの経験を学びとして価値づけます。その中で自己内対話を促し、次回に向けた自身の目標や伸ばしたい力を意識づけて、次の体験へと進みます。

【児童生徒の要望をカタチに】

授業の中で、生徒たちから授業に関する要望や意見を積極的に受け付けており、授業に反映させることがSupportiaではよくあります。子どもであっても参加者として、率直な意見を発信してもらいたいです。そして、授業を与える者と受け取る者といった構図ではなく、大人も子どももバラバラに、そしてグチャグチャになってあれこれやってみながら一緒に進んでいきます。よって、参加者の意見は大切に、最大限尊重して反映させる方針でおります。また、子どもからも発信しやすいよう、コミュニケーションツールの使いやすさにはこだわって設計を施しています。学びの内容も方法も、ゴールも経過も分担も、参加者が決めていく空間が、ここにあります。毎回、ワクワクする時間が流れています。

【リーダーシップとフォロワーシップ】

協働の場面においては、チームでひとつの大きな目標に向かうために、多くのことが求められます。例えば「チームづくり」や「役割分担」、「指揮系統の構築」、「進捗の確認」など。そのためには、リーダーを決める必要が出てきます。そして、リーダーを支える存在であるフォロワーの存在もまた重要になります。そして、大人の支援は最小限度にとどめている環境を保っているからこそ、子どもたちはより主体的に、自由に動き回れるようになります。

私たちは、参加する子供たちがよほど拒否しない限り、必ず一度はリーダーを経験する機会を持ってもらいたいと考えています。指示されたり分担されたものを部分で担うだけではきっとみえない世界があると思うからです。リーダー性は鍛錬することで伸びていくものです。生まれ持った資質や能力で決まってしまうものではありません。早いうちに経験して、ときに失敗もしながら少しずつ自信をつけ獲得していくものだと考えています。

リーダーとして、またフォロワーとして、自身の役割を考え行動してみることが、参加者にとっての大きな学びになると信じています。

【オリジナルのゲーム】

Supportiaが提供するのは、「オンライン学習」です。生育歴も教育環境も全く異なり年齢もマインクラフト経験年数もバラバラな子どもたちが集まって、目標の実現を目指すことになります。しかし、そうなると不安を感じるのは当たり前のことです。そこで、参加のための事前交流も兼ねたアイスブレイクの場として複数のオリジナルゲーム会場をマインクラフト内に用意しました。もちろん、コミュニケーションが生まれやすい設計は常に意識しながらです。この短時間で一緒に楽しめるゲームを一緒に体験する中で、お互いを知ってもらう機会にしています。

5. 授業で大切にしていること

授業の目的は「非認知能力を伸ばすこと」です。ここがブレないことが何より重要であると考えています。

また、授業の内容は参加児童・生徒が決めることが多くを占めますが、教師側から提案することもあります。授業のテーマは何であっても、目的は皆で決めたことに対して「粘り強く取り組む」ことや「協力し合う」こと、「目標を細分化したり役割を分担したりする」ことなど、非認知能力そのものを育むことです。そこを眺める大人のブレない目があることで、マインクラフト内での経験を学びとして消化できる機会を設けます。

そして、コミュニケーションでの失敗があったとしても、直接顔を合わせているわけではない分、自分の中で気持ちをリセットしたり、再度やり直してみることの心理的ハードルはかなり下がるはずです。ぜひ思い切った挑戦をしてほしいと思います。ここでつけた自信は、きっと自分の生活にもきっと役に立つはずです。

ひとつのテーマが完了した後には、教師による振り返りの機会を設けます。そこでも非認知能力を育成するために必要なことを授業化し、マインクラフト内の教室で考えたり議論したりすることを経て、授業での経験を学びに変換していきます。プロの教師がファシリテートする中で、参加児童・生徒様同士がお互いを励まし、勇気づけ合うような空間づくりに力を注いでいます。

※実物する建物の写真をもとに、生徒たちが作成した建築

6. 参加児童・生徒・保護者様の声

いつも子どもが自分自身でスケジュールを管理し計画をたて、毎回楽しく参